初級レッスンでは音程の導入的な説明をしました。

中級のこちらでは、もう少し詳しく音程を見てみましょう!

同じ度数でも異なる音程

初級レッスンでは、「1度」「2度」などの音程の数え方を説明しました。

しかし、お気づきの方も多いかも知れませんが、同じ「○度」でも音同士の幅が色々あるのです。

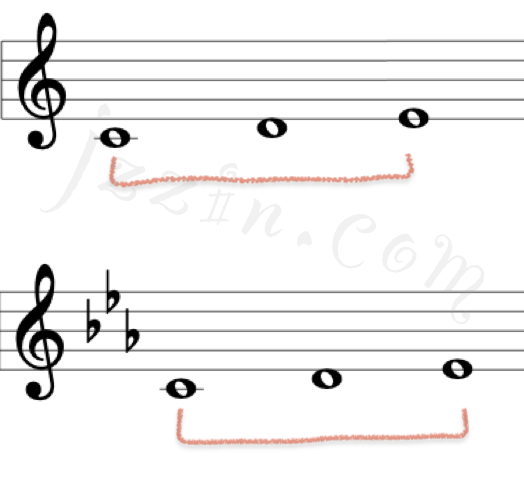

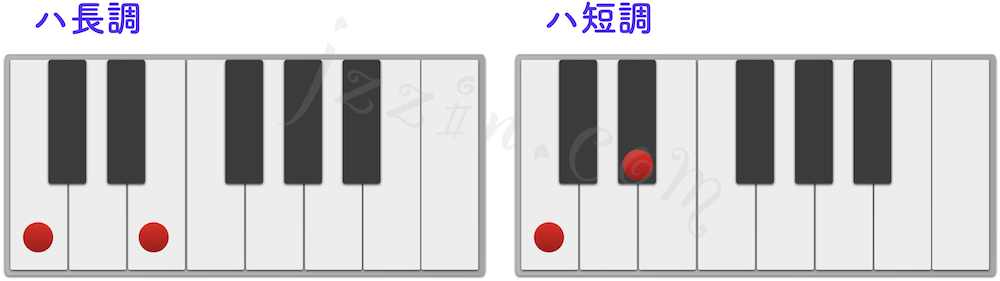

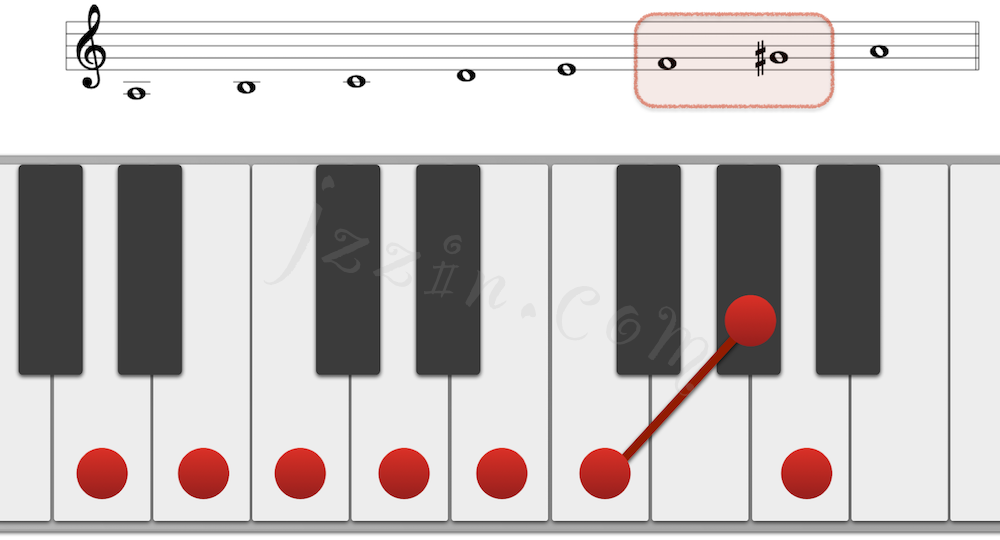

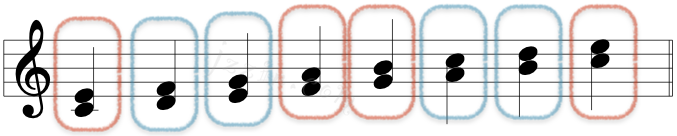

例えば長音階と短音階を見比べてみましょう。

ハ長調と、同主調であるハ短調の音階の最初の3音を比べてみます。

赤い線で繋いだドーミはどちらも3度ですが、同じではありませんよね。

このように同じ数字の度数でも、実際の音同士の距離は様々で、もちろん響きも異なります。

そしてこれら度数を表すために、

長・短・完全・増・減・重増・重減

という言葉を数字の前に付けます。

以下で見ていきましょう。

その前に…長短系と完全系

各度数を見る前に、音程の数え方の基本を説明します。

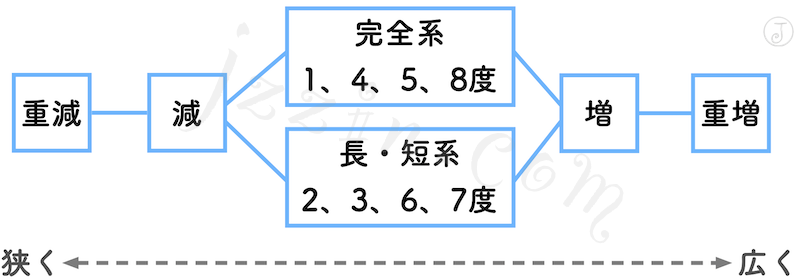

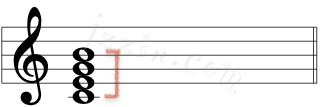

まず音程は、長短系と完全系に分かれます。

長短系:2、3、6、7度

完全系:1、4、5、8度

そして、音程の間隔が半音広く(または狭く)なるごとに、以下の図のように変化します。

例えば、長二度が半音広くなると増二度になります。

例えば、完全五度が半音狭くなると、減五度になります。

それでは具体的に見ていきたいと思います!

2度音程(長短系の音程)

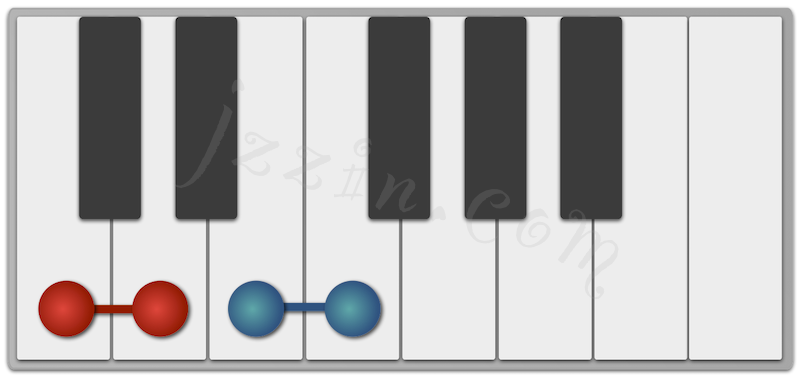

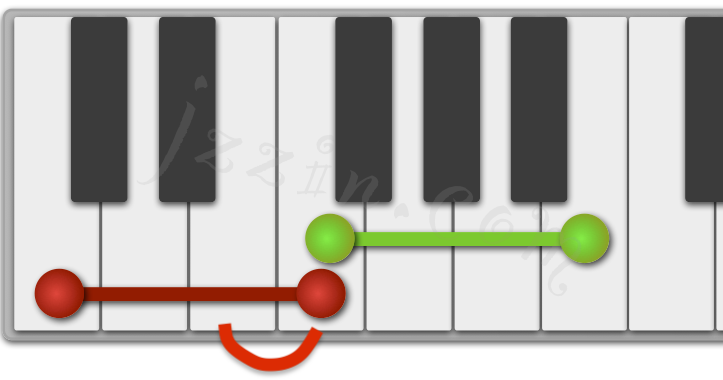

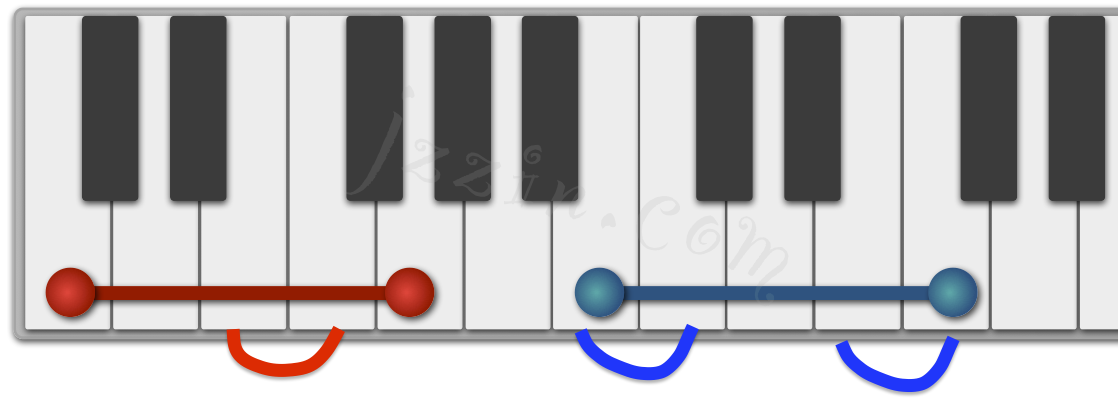

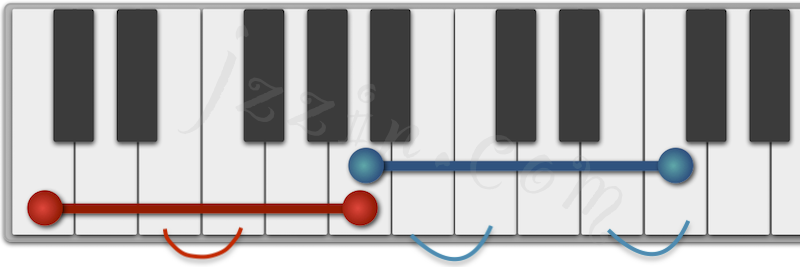

上画像の赤い丸どうしが長二度、青い丸どうしが短二度です。

長二度は間に音を一つはさんでいますが、短二度は間に音はありませんね。

そしてこの長二度は全音で、短二度は半音でもあります。

どちらもお隣同士の音なので同時に鳴らすと音のぶつかり感がありますが、半音である短二度はそれが際立ちます。

この独特の半音響きを理解していると、聴音(特に和音・和声)や耳コピで瞬時に「あ、半音ぶつかりだ」と分かるようになるでしょう。

増二度の音程

上の方の図で示した通り、半音広く(狭く)なることで「増・減・重増・重減」に変化するのですが、聴音においてはこの中の「増二度」のみをピックアップして説明します。

過去のレッスンでも触れてきましたが、和声的短音階の第6音ー第7音の音程が増二度であり、特徴的な響きを持っています。

どこかエキゾチックな雰囲気のあるこの増二度音程を理解していれば、曲中に出てきた時に気付くことが出来るでしょう。

3度音程(長短系の音程)

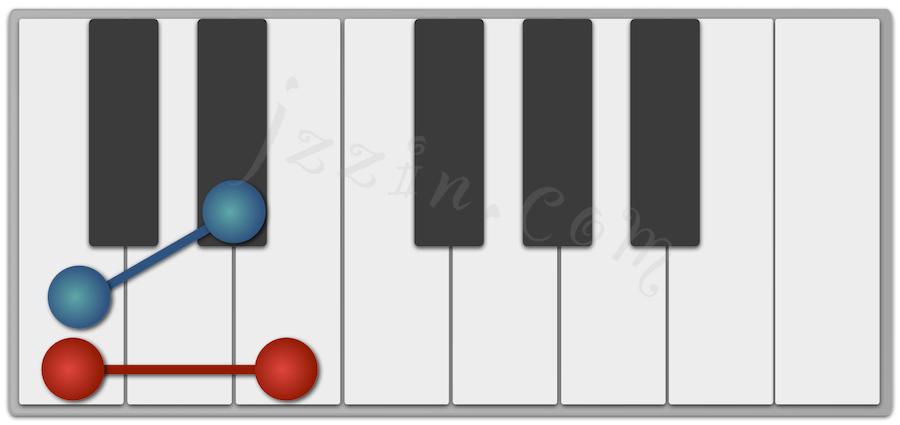

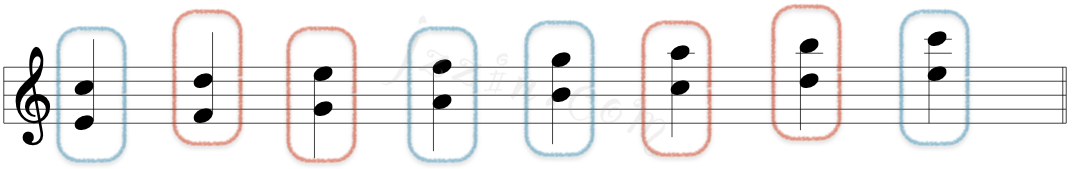

上画像の赤い丸どうしが長三度、青い丸どうしが短三度です。

長音階は明るい響き、短音階は暗い響きがありますが、それは主に主音と第3音との音程の違いによります。

とは言え、「ならば短三度はいつも暗い響きなのか」かと言うとそんな事はありません。

あくまでも[主音と第3音の音程が短三度]の時の話です。

この三度音程は、後に和音やコードネームを学ぶ上で重要なので、長三度と短三度の違いをきちんと把握しておいてください。

そして三度で重ねた音はとても調和が良いです。

(下譜例 赤は長三度、青は短3度)

4度音程、5度音程(完全系の音程)

4度音程

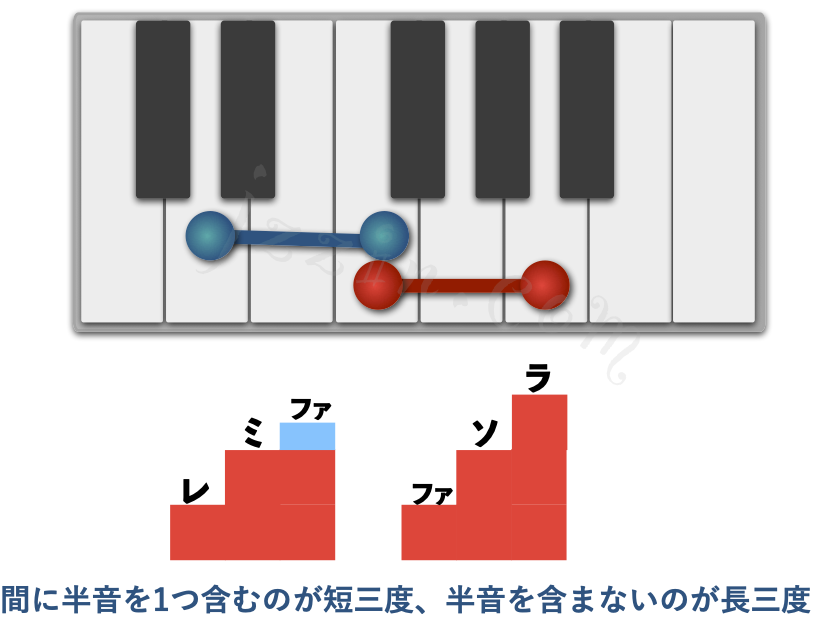

間に半音を1つ含むものが完全4度音程、含まないものが増4度音程になります。

完全4度はニュートラルで落ち着いた感のある響きですが、増4度は独特です。

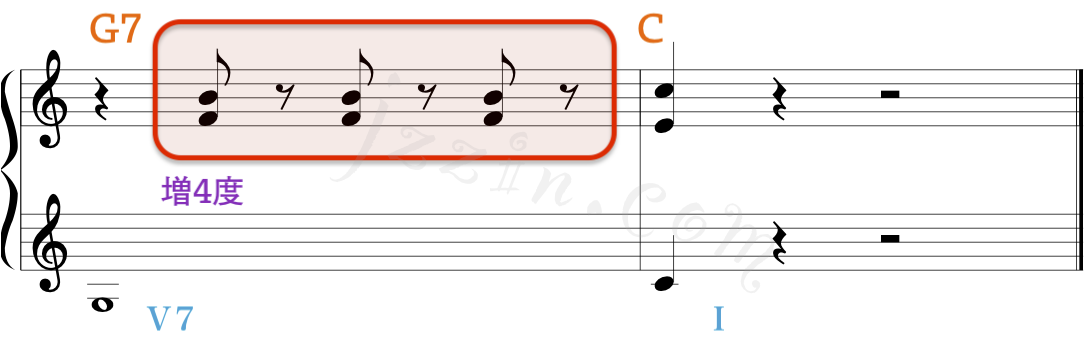

例えばハ長調音階では、ファーシの音程が増4度ですが、これは属七の和音(Ⅴ7)の特徴的な構成音でもあります。

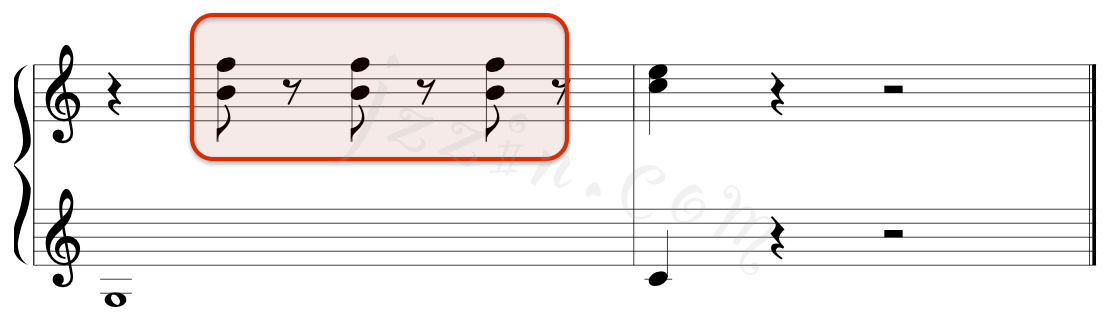

下の譜例は赤く囲んだ部分が増4度ですが、なんとも落ち着かない感じがし、次の小節で[ファ→ミ]に、[シ→ド]になったときに落ち着いた感じが強いのが分かるかと思います。

(ちなみにこの進行を「解決した」と表現します)

5度音程

間に半音を1つ含むものが完全5度音程、2つ含むものが減五度音程になります。

4度と同じく、完全五度は調和の取れた落ち着いた響きですが、減五度は増四度と同じく不安定感があります。

例えばハ長調音階では、シーファの音程が減5度ですが、上記増四度と同じく、これは属七の和音(Ⅴ7)の特徴的な構成音でもあります。

こちらも耳で確認してみましょう。

減五度の不安定な感じ、そして次の小節でそれぞれ音が移動して解決した感覚を確認してください。

6度音程(長短系の音程)

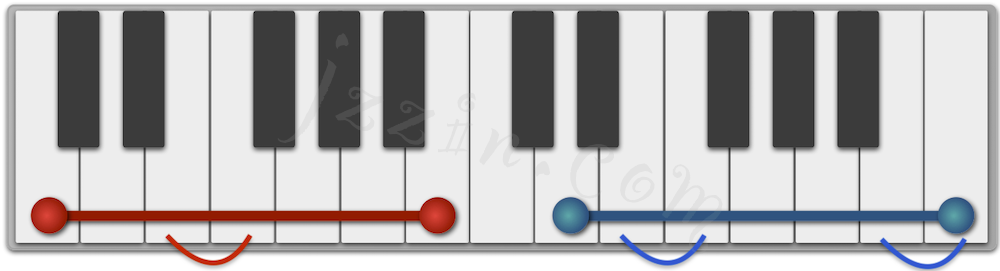

間に半音を1つ含むのが長6度、半音を2つ含むのが短6度です。

低い方の音を音階の主音とした時、長音階では第6音は長6度の関係、短音階では短6度の関係です。

三度音程と同じく、音を重ねた時に調和のとれた響きになります。

(下譜例 赤は長6度、青は短6度)

なぜ3度と同様に調和の良い「ハモリ感」があるのかと言うと、3度音程の低い方の音を1オクターブ上げる、または高い方の音を1オクターブ下げると、その2音の関係は6度音程になるのです。

つまり3度と6度は密接な関係にあります。

(このように音程の片方の音をオクターブ変えることを「転回する」といいます)

7度音程(長短系の音程)

間に半音を1つ含むのが長7度、半音を2つ含むのが短7度です。

7度ともなると遠すぎるように感じるかも知れませんが、6度のところでやったのと同じように音程を転回させてみると…

このように、2度音程を転回させると7度音程になります。

2度音程といえばお隣同士の音なので、ずっと近く感じられますね。

すごく遠く感じる長7度は、転回させると半音の関係である短2度になります。

なので長7度というのは独特の緊張感を持った響きです。

後のレッスンでコードに付いても触れますが、第一音から長7度の音程を含むコード(下例はCM7)は、緊張感のある響きを持っています。

分かりやすい音程の数え方

音程の度数って、学び始めた頃はややこしく感じるのではないかと思います。

大昔、私自身が学生で勉強していた頃、読んでいた本に「慣れれば数えるまでもなくパッと分かるようになる」というようなことが書いてあって、「本当に?」と思ったものですが本当でした。

(まあ、どの程度音楽に関わって行くかの問題でもあると思いますが…)

ここでは、比較的簡単に音程を数える方法を紹介します。

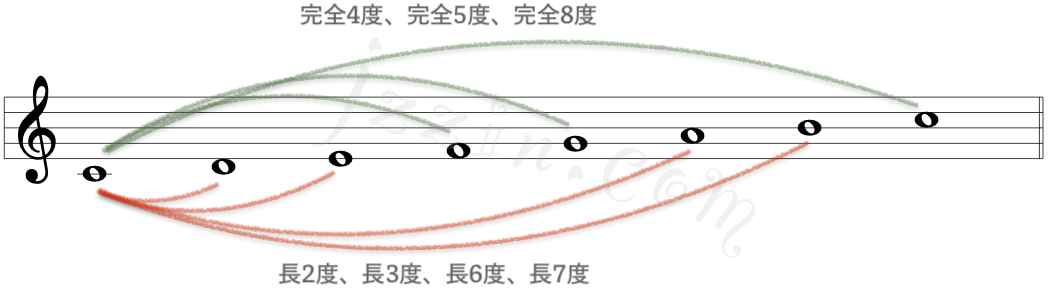

それは、「低い方の音を主音として、長音階を思い浮かべてみる」という方法です。

どういうことかというと…

上に示した通り、長音階では主音から高い音に向かっての音程は、すべて長音程と完全音程です。

この基本を覚えておけば、例えば[ド]と[♭ラ]の音程は「長6度が半音狭くなる=短6度」というふうに答えを導き出すことが出来ます。

同様に[ド]と[♯ラ]の音程は「長6度が半音広くなる=増6度」だと分かります。

また、本レッスンでは触れませんでしたが、完全1度は同音、完全8度は1オクターブです。

練習問題

では1問だけ音程を答える問題にチャレンジしてみてください!

以下の音源は4つの音が順に鳴りますが、それぞれ隣の音との音程を答えてください。

問題

ニ長調(D dur)

4/4拍子

1小節・ト音譜表

おわりに

以上、音程についての説明でした。

聴音と直接の結びつきではなく、間接的な結びつきになりますが、聴音力が完璧でない人にとって音楽理論は強い味方。

そして音楽理論を知るには音程の基本知識は欠かせません。

今後の和音やコード(コードネーム)の説明にも必要な知識なので、まずは「なんとなく」でも良いので把握しておいてくださいね。

上にも書きましたが、著者のサイトの

音程|やさしい楽典|jzzin.com

では、簡潔ではありますが、さらに複音程や異名同音音程などについても書いています。